前回の記事で、武術において倒れた後すぐ起き上がらなかったり、起き上がっても相手(=脅威の出どころ)から目を離してしまっていると、死角から追撃されるという話をしました。

精神的にも同じく、脅威の出どころ・根本原因から目をそらしたり、それに気付いていないと死角からストレスに追撃される。

精神的な死角は単なる知識不足で生まれる可能性と、死角が生まれる構造(物理的・認知的環境)にとらわれている事により視野が狭くなって発生する可能性がある。

知識が足りないのであれば人に教えてもらったり自分で調べれば良いのですが、死角の生まれる構造自体を認識出来ていないと、その外側から襲いくるストレスに訳もわからず打ちのめされる。

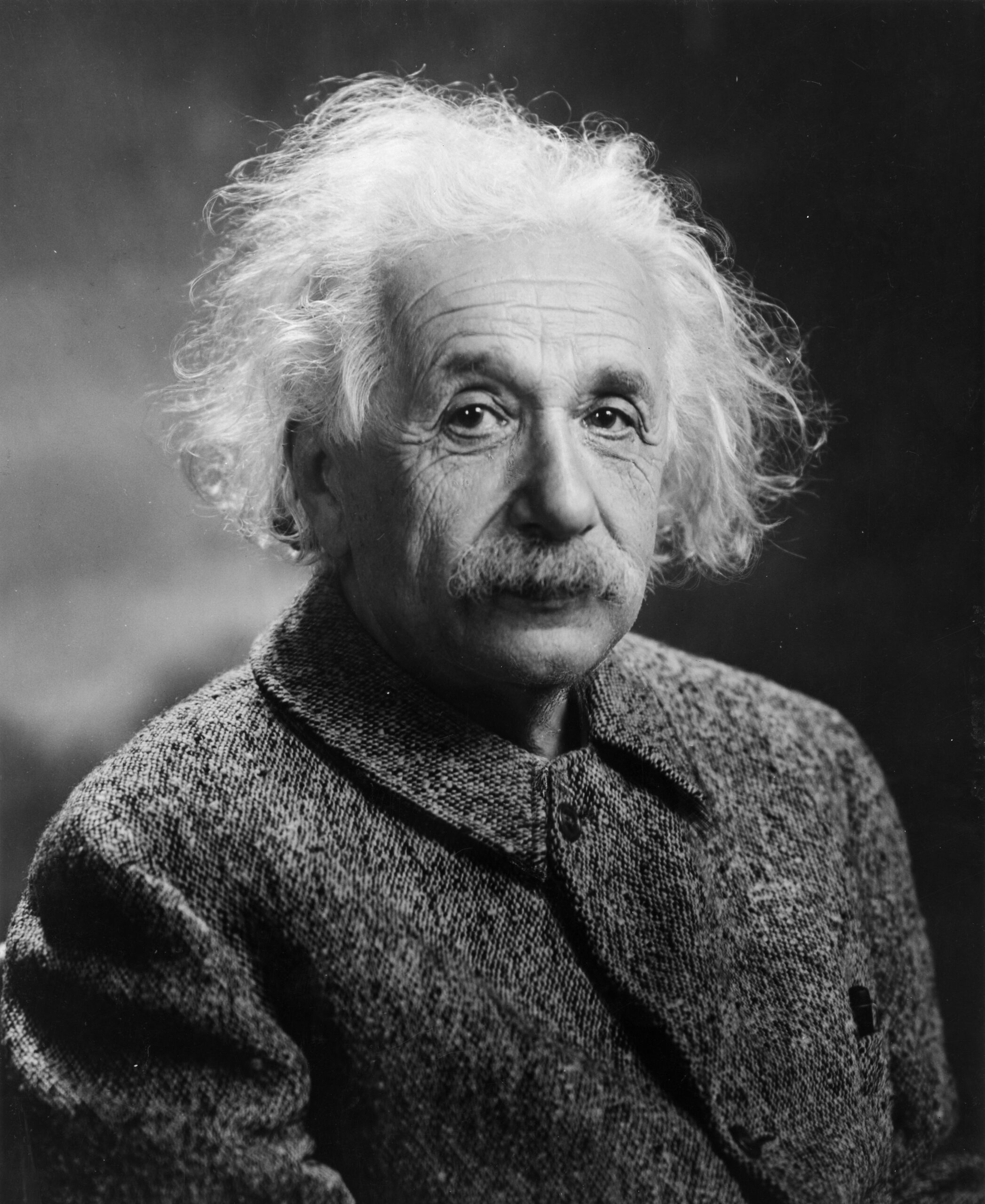

問題がわかれば、答えは半分わかったも同じだ

問題は発生したのと同じ次元では解決出来ない

どちらもアインシュタイン博士の言葉。

まず自分がいる構造の外側に抜け出した視点に立って問題を発見し、ガラ空きになっている逆サイド(死角)に意識を向け、対処する。

そう考えてインプットの質を当面変えてみる実験を始めてみましたので、この記事ではその(私の)例をシェアします。

インプットとは、ここでは本を読むことだけではなく五感(およびそれ以上)を使うものも含みます。

人それぞれ持っている、世界を見る時の認知的・感情的な偏り

前の記事にも書きましたが、思考回路には、人によってよく使う回路とそうでない回路があります。

人とコミュニケーションをとっていて、相手から望ましくない反応が返ってきた時に

「自分が劣っているからだ」

と思いがちな人もいれば

同じ反応を受け

「自分の愛情が足りなかったからだ」

と思いがちな人もいる。

このようなストレス反応に限らず、よく使う思考パターンは利き腕のように使いやすいので、ことあるごとに自動的に立ち上がるようになります。

思考パターンとは、「どういう所にフォーカスがいくのか」と言い換える事も出来ます。

例えばニュースで何か事件を目にした時

「この容疑者はどういう人なんだろう?どういう生い立ちなんだろう?」

となる人もいれば

「どういう背景でこの事件が起こったのか?」

が気になる人もいる。

本屋に立ち寄った時、自分の興味のあるジャンルの中でも、物語調の作品には興味を惹かれるが分析的なものには手が伸びない。または人によってはその逆だったり。

私の場合

- 具体的な事物や詳細にはあまり興味がいかず、一見バラバラなものの共通点やつながりを探すなどの抽象思考と、物事を分解し論理的・分析的に考える思考のパターンが強い。

- その反面、頭の中のものを具体化する力と感情的に同化する力が不活性。

と先日の読書イベントで他の方のアウトプットを聴いて気付きました。

非利き腕と同じでただ使ってないから使いづらいだけなので、両利きを目指す時のようにドヘタクソながら動かし始めます。

アウトプットのハードルが高いならまずインプットから変えていく。

構造的死角(ガラ空き逆サイド)を認識し本屋に行くと、いかに自分の盲点がどデカかったかに気付く

まず手軽に変えられるインプットとして読む本から変えていく実験をします。

本屋におもむき

具体化する力、感情的に同化する力の両特性が強く出ている本

を探し、電子書籍含めて何冊か買いました。

例えば真っ先に目に入って買ったのが

与える人になりなさい じいちゃんと僕たちの、フルーツサンド行進曲

これまでの自分であれば完全に素通りする本でした。

また感情的に同化する力とは、母性を含めた女性性ともいえると捉え子育て関係、子ども目線の本も何冊か買うもしくは図書館に借りに行くリストに入れました。

そして冒頭で申し上げたように、インプットは本だけではない。

生まれて初めてベビー用品店 西松屋に足を踏み入れ、色んな感情が駆けめぐる

本屋の帰りにベビー用品店の西松屋さんが目に入りました。

私は独身で子どももいないので元々立ち寄る予定はありませんでした。

しかし帰り道視界に入り母性を象徴するものとして気になったので、感情的に同化する力を活性化するインプットの一環として足を踏み入れることに。

子どもが快適に過ごせる・使えるようデザインされた商品群と、子どものためを思ってその中から商品を選んでいるお母さん達が放つオーラ。

五感で感じるこれらの現実は、上述の本と同じくこれまでの自分には完全に盲点となっていた世界でした。

店内を見てまわる中、おもちゃコーナーで足が止まる。

自分が子どもの頃に遊んだのと同じようなおもちゃが並んでいる。

色々な感情や映像が心の中を駆けめぐる。

子ども時代の思い出、その時見た親の姿、今だからわかる注いでくれた愛情、完璧ではないひとりの人間として手探りで息子である自分に向き合ってくれた ありがたさと強さ。

そして自分が親になったらという視点。

今の子ども達が育っていく姿。

ここには書けない自分が犯した過ち。

子どもの中にしか未来はない

とある戦略家の言葉ですが、自分の記憶・ここで得た感情と強くつながりました。

西松屋に入る前より、子ども達の声が物理的によく耳に入るようになりました。

当面この感情的に同化する力を意識したインプット&アウトプットの実験は続けていくので、また機を見てシェアしようかと思います。

このブログ記事もアウトプット実験の一環です。

感想や掘り下げて欲しいところ等あればお気軽にコメントやお問い合わせください、それでは!

コメント