酒

と聞いて思い浮かべる飲料は、人によって違う。

それがビールの人もいれば焼酎の人もいれば、カクテルの人もいる。

しかし明治に入るまで「酒」という名詞は日本酒のみを指しており、少なくとも16世紀から九州や琉球で飲まれていたと考えられる焼酎もそこには含まれませんでした。

こちらの本↓によると、その焼酎が日本酒と張り合うようになったのは1990年代以降、ビールが広く飲まれるようになったのは1960年代以降とのこと。

気候条件が比較的近い東アジアでは紹興酒やマッコリなど、日本以外にも米を原料とした醸造酒はありますが、歴史的経緯から蒸留酒の方がよく飲まれているようです。(後述)

先の11月23日、収穫を祝う祭である新嘗祭の日に私は伊勢神宮に参拝してきました。

おかげ横丁では、収穫にちなみ新酒を振る舞う催し物が行われていました。

新酒祭のチケットを購入した来訪者は、専用のおちょこを受け取り、29もの酒蔵のお酒を飲み比べ出来るというもの。

(とても美味しかったですが、アルコールに弱い自分は迎え酒一杯で酔ってしまい3杯しか飲めませんでした;;)

伊勢に限らずお酒造りに際して蔵内でお祓いをする酒蔵さんは珍しくありませんし、神事でも必ずお酒を供えます。

なぜ米を原料とした醸造酒が日本だけでここまで文化的に主要な役割を持ち、発達したのか、20世紀後半まで「酒」の看板を背負い続けた日本酒について見てみます。

日本文化における米および酒の重要性

お酒(日本酒)の原料は、水、米、麹、酵母。

その中で米(稲)は、日本神話において天皇の祖先であるとされるニニギノミコトが地上に降る時、これまた天皇の祖先とされる天照大神から「この稲穂を育てて葦原中国(地上)を治めて繁栄させよ」と託されました。(斎庭稲穂の神勅)

これを由来とするのが、皇室の祭祀として毎年11月23日に執り行われる、収穫を祝い収穫に感謝する新嘗祭。

このように、米は神話の時代から食の象徴(「ごはん」)として扱われるポジションにありました。

その米を原料とするお酒も、同じく重要なものとして神事では扱われています。

食物(神饌)とともにお酒(御神酒)が必ず供えられ、神事・祭典が終わるとそれに関わった氏子たちが共に頂く。

神道においては人間や食物含め遍くものに御霊(みたま)が宿るとされるので、神人共食を通して神を含めた御霊としての一体感を得る。

上座から下座の順にお酒をつぐ慣習の源流はここにあります。(神が飲んだ酒を人が頂く)

稲作も麹を使った米醸造の起源も、日本から離れた地

日本文化においてこれだけ重要視される米ですが、周知の通り稲作は日本起源ではありません。

稲作の起源は約9000年前、現在の中国長江流域に遡ると考えられています。

先に挙げた本では、口で米を噛んで発酵させる形ではない、麹や酵母を使った米の醸造法も漢王朝(前206-8, 25-220)で発明されたとしています。

古代アジアで最先進国であった漢から、貿易を通じてアジア各地にこの技術が伝播した。

発酵という現象は19世紀後半までそのメカニズムが解明されておらず、そこに神秘性を見出した東アジア・東南アジアの稲作地帯の人々は、麹を使った技術が入る前から宗教的な儀式に米の発酵飲料を取り入れていました。

なぜその特色が日本でだけ強く残っているのか。

その理由は、後にたどる歴史と地理的・気候的条件の違いにありました。

稲作地帯における世界宗教の浸透と、モンゴル帝国の遺した絶大な影響

日本には6世紀に外来の宗教として仏教が入りましたが、神道と共存する道をたどりました。

一方他の稲作地域では仏教や、13世紀以降はイスラム教の信仰も徐々に広まり土着の信仰を弱めていく。

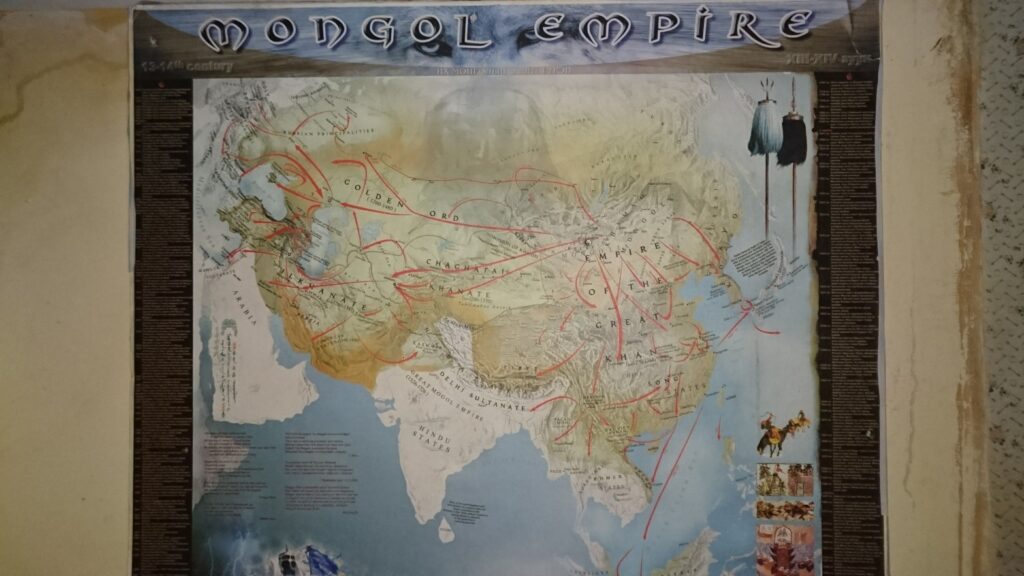

その13世紀、アジアを含むユーラシア大陸ではモンゴル帝国という嵐が吹きすさびました。

米の発酵飲料の文化に関しては、現在にまで至る強い影響を日本を除くアジア全域に及ぼす。

現在東南アジアでおもに飲まれているのは蒸留酒ですが、モンゴル兵が好んで飲んでいたのが醸造酒よりアルコール度数の高い蒸留酒でした。

東南アジアは高温多湿で、アルコール度数が低く酸化のしやすい醸造酒は保存が大変という気候条件。

蒸留酒はそうした地で扱うには非常に都合の良いもので、醸造酒にとって代わります。

モンゴル帝国の版図として組み込まれた朝鮮半島、中国大陸でも蒸留酒が多く飲まれるようになりました。

一方日本は北条時宗率いる鎌倉武士が元寇を食い止めた後も、政治的な緊張とは別に元朝と貿易自体は継続。

蒸留酒が入ってきてもおかしくないはずですが、当時の日本人の間には広まりませんでした。

大陸と物理的にも文化的にも距離をとっていられる地理条件と暑すぎない気候。

それに加えこの頃には既に強かった、受け継いだものを大事にする文化的土壌から日本だけが「お酒」の地位をそのままに、現代に至るまで製法を洗練してきました。

物理的条件と認知的条件、どちらも揃うと習慣・文化は長続きする。

今日はそんなお話でした!

感想等あればお気軽にコメントください、それでは!

コメント